2025.01.25 登録

- サウナ歴 1年 1ヶ月

- ホーム サウナきさらづ つぼや

- 好きなサウナ

- プロフィール

- リンク

[ 東京都 ]

その日の午後六時、僕はまるで都市の喧騒から逃れるように、そのサウナ施設の扉を押し開けた。受付がないという事実は、僕にとって奇妙な解放感をもたらした。それは煩雑な手続きから解き放たれた魂が、静寂へと向かう儀式の始まりのようだった。

サウナ室に足を踏み入れると、ロウリュの音が耳を打った。それは雷鳴のように激しく、瞑想を求める僕の心を容赦なくかき乱した。しかし不思議なことに、その騒音もまた一種の音楽として僕の意識に染み込んでいく。木の香りと熱気が混じり合う空間で、僕は自分が現代社会の歯車から一時的に外れた存在であることを実感していた。

そして水風呂。5.8度という数字が示すキンキンに冷えた水は、僕の皮膚を針で刺すように襲った。それはまるで真冬の湖に飛び込むような、鋭く美しい痛みだった。その瞬間、僕は生きていることの確かな手応えを感じていた。

男

-

17℃,5.8℃

[ 東京都 ]

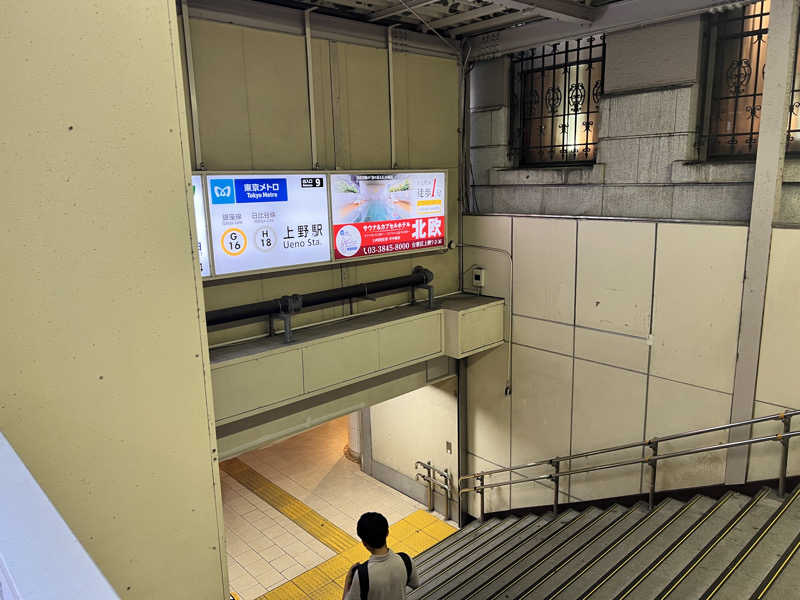

学生時代の友人と僕は、まるで失われた時間を探しに行くように、北欧という名の遠い記憶の国へと旅立った。

そのうちの一人とは5年ぶりの再会だったのだが、不思議なことに5年という歳月は僕たちの間には存在していないかのようだった。それはちょうど、長い間聴いていなかったジャズのアルバムを久しぶりにかけた時のような感覚で、メロディーは確かに懐かしいのに、まるで昨日聴いたばかりのような親しみやすさがそこにあった。

北欧のサウナには、今どきのオシャレなサウナにはない、燻し銀のような深い味わいがあった。それは古いスコッチウイスキーのように、時間をかけて熟成された何かがそこには宿っていて、僕の心の奥深くに静かに響いてくる。

サウナの質も申し分なかったが、僕が本当に魅了されたのは、アツアツに沸かされた湯船だった。その湯は僕の身体を包み込み、まるで母親の子宮の中にいるような、あるいは世界で最も安全な場所にいるような安堵感を与えてくれる。それは言葉では説明できない種類の幸福だった。

[ 埼玉県 ]

同僚と僕は、まるで何かから逃げるようにして半日の休暇を取り、草加健康センターという名の小さな聖域へと向かった。

サウナ室に足を踏み入れた瞬間、僕の意識は不思議な変容を遂げた。広々とした木の空間は、まるでジャズのスタンダードナンバーのように、僕の中に静かに浸透していく。さっきまで頭の中を占領していた営業の数字や会議の断片が、熱気とともに汗と一緒に流れ落ちていく。それは、古いレコードから針を上げた時のような、突然の静寂だった。

薬草風呂は僕の皮膚に小さな電気を走らせる。ピリピリとした刺激は、まるで僕の細胞ひとつひとつが目を覚ますような感覚で、「効いている」という言葉では表現しきれない何かがそこにあった。

自宅からも職場からも等しく遠いこの場所に、僕は年に一度くらいの頻度で戻ってきたいと思う。それはちょうど、お気に入りの小説を読み返すような、そんな気持ちに似ている。

[ 千葉県 ]

曇天の夕方五時、僕は疲労という名の重いコートを羽織ったまま、そのサウナ室へと足を向けた。一二八度から一三〇度を行き来する室内は、まるで時間が溶解してしまったかのような、あるいは現実と夢の境界線が曖昧になってしまったかのような熱気に満ちていた。

大音量で流れるアニメの声が空気を震わせていたけれど、僕はそれを意識の奥底へと沈めるようにして、心を無にしようと試みた。一週間分の仕事の重圧が、汗とともに毛穴から滲み出していくみたいに感じられた。

昭和の匂いが鼻腔を満たしていく。それは懐かしいような、どこかで嗅いだことがあるような、そんな既視感を伴った香りだった。まるで記憶の奥底に眠っていた何かが、静かに目を覚ましたかのように。

サウナを出た後、僕は名物のペヤングを静かに啜った。それは一日の終わりを告げる、小さくて確かな儀式のようだった。

男

-

128℃

[ 千葉県 ]

その金曜日の夜、小雨が街を濡らしていた。五月下旬の雨は、まるで季節が自分の居場所を探しあぐねているみたいに、優柔不断に空から落ちてくる。一週間という名の長いトンネルを抜けた僕は、疲労という重いコートを肩にかけたまま、本八幡の駅前に立っていた。仕事の残響が頭の中でエコーのように響き続けている。それは消えかけのラジオの雑音のようで、どうしても完全に消すことができない種類の音だった。

本八幡レインボーの看板が雨に濡れて光っていた。駅から一分という距離は、現実と非現実を繋ぐ短い橋のようだった。僕はまるで迷子になった子供のように、いや、正確に言うなら自分の居場所を見つけようとする37歳の男のように、その扉を押し開けた。初めての場所に足を踏み入れるときの、あの微妙な緊張感が胸の奥にあった。

更衣室で服を脱ぎながら、僕は一週間分の重力から解放されていくのを感じていた。イオンウォーターを買い忘れたことに気づいたが、それはもうどうでもいいことのように思えた。ジャグジー風呂の泡が肌を包むとき、僕の頭の中の雑音は少しずつ静かになっていく。

瞑想サウナの扉を開けた瞬間、80度の熱気と香りが僕を迎えた。暗闇の中で、僕は自分という存在の輪郭を確認するように座っていた。香りは何だろう、ヒノキのような、それとも別の何かのような。それは記憶の奥底に眠っている何かを呼び覚ますような匂いだった。目を閉じると、仕事のことも、明日のことも、すべてが遠い場所の出来事のように感じられた。

昭和ストロングスタイルという名前からして只者ではないサウナ室に足を踏み入れたとき、120度の熱気は僕の皮膚を通り抜けて魂まで焼こうとしているみたいだった。最上段に座った僕は、まるで太陽の表面にいるような錯覚に陥った。肌を刺す熱さは、現実と非現実の境界線を曖昧にする。4分という時間が永遠のように感じられて、僕はひとつ下の段へと逃げ込んだ。それは敗北ではなく、適切な距離を見つける行為だった。黙浴という静寂の中で、僕は自分の呼吸音だけを聞いていた。

16度の水風呂は、焼かれた魂を優しく受け止めてくれる母親の腕のようだった。柔らかい水質が僕の疲れた体を包み込む。カルキ臭さがないというのは、こんなにも心地よいものなのか。

休憩室に足を向けたとき、予想を遥かに超えた広さが目の前に広がった。それは小さな発見という名の宝物のようだった。想像していた4倍、いや5倍もの広さがそこにはあって、僕は小さな驚きとともにゆったりとした時間の流れを感じていた。

帰り道、日高屋のカウンターに座った僕は、ザーサイとビールを注文した。塩っぱいザーサイの味が、今夜の体験に句読点を打ってくれた。小雨はまだ降り続けていたが

[ 東京都 ]

春の宵に小雨が降り始めた頃、僕は仕事の残滓を体にまとわりつかせたまま、まるで逃げるようにサウナへ向かった。数週間ぶりの出社の帰り道、久しぶりに見る外の世界が、奇妙なほど鮮明で、かつ遠いもののように感じられた。

最初の部屋は「戸棚」と名付けられていた。文字通り、戸棚のように狭く圧迫感のある空間で、まるで自分自身の内面に閉じ込められたかのようだった。空気は水蒸気で飽和し、呼吸するたびに肺の中に湿度が浸み込んでくる。それはまるで熱帯雨林の奥深くに迷い込んだかのような錯覚を覚えさせた。濃密な湿気が、会議資料の数字や明日のスケジュールを頭の中から一つ一つ溶かし出していく。思考が水蒸気のようにぼんやりと霞み、現実の輪郭が曖昧になっていく。

二番目は「狂喜乱舞」。その名の異様な明るさとは裏腹に、僕は静かに座り、汗の粒が額から滴り落ちるのを、まるで自分とは無関係な現象のように眺めていた。ほかの客たちの咳払いや、木の軋む音が、遠くから聞こえてくる。

「瞑想」と名付けられた三番目の部屋に入った瞬間、僕は確かに別の次元に踏み込んだのだった。薬草の香りが濃密に満ちた空間は、まるで古代の寺院の奥深くに迷い込んだかのようで、時間の概念そのものが曖昧になっていく。前半の仕事に関する思考の断片は、ここでついに完全に消失した。後半は、ただ熱そのものを受け入れることだけに意識が集中する。

最後の「手酌」で、僕は解放されたような、しかし同時にどこか物悲しいような気分になった。私語が禁止されているからだろうか、普段は気づかない小さな音—歩く足音、水の滴る音、誰かの深い呼吸—が異常なほど明瞭に聞こえてくる。まるで世界のすべてが音楽的な構造を持っているかのようだった。

水風呂に身を沈める瞬間、僕は一瞬、自分が存在しているのかいないのかわからなくなった。極端な温度差が、意識と身体の境界を曖昧にする。その後の内気浴では、屋内の薄暗い照明の下で、僕はただ座り、急激な温度変化による身体の変化を静かに観察していた。

最後に、日高屋の蛍光灯の下で冷えたビールと餃子を前にした時、僕はようやく日常に戻ってきたのだと実感した。しかし、その日常は、サウナに入る前のそれとは微妙に違って見えた。まるで同じ部屋の家具の配置が少しだけ変わっているかのように、世界が僅かにずれているような気がした。

おそらく、これは一種の儀式だったのだろう。テレワークという孤独な日常から、出社という社会への回帰、そしてサウナという個人的な瞑想空間を経て、再び日常へと戻る。その循環の中で、僕は何かを失い、何かを得たのかもしれない。それが何なのかは、まだわからないけれど。

男

-

92℃

-

16℃

[ 千葉県 ]

水曜サ活

90分1000円

3セット

今日はだいぶ暖かく、外気浴がちょうど良い。

狭いサ室なのに、お喋りが盛り上がってる団体が居て少し残念だったな。

周囲のお店の誘惑に負けずに帰宅

男

-

100℃

-

16℃

エリア絞り込み

北海道・東北

関東

北陸・甲信越

東海

近畿

中国・四国

九州・沖縄

条件絞り込み

性別

男女で入れる

施設タイプ

利用タイプ

宿泊

宿泊条件でさらに絞り込む

日程や人数、部屋数を指定して、空室のあるサウナを検索できます。